客服人效,别只盯着接线量!一套真正管用的指标体系,拿走不谢!

来源: 时间:2025-11-10

你的客服团队,还在用“接了多少电话”、“回了多少消息”来论英雄吗?

如果答案是肯定的,那你可能正在掉进一个管理陷阱:员工为了刷量,服务质量直线下降;团队看起来很忙,客户满意度却惨不忍睹。

管理者最头疼的,莫过于人效管理。指标设少了,抓不住重点;设多了,员工手忙脚乱。到底怎么搭建一套既能激发员工潜能,又能保证服务质量的指标体系?

1. 效率:你跑得有多快?

这是最直观的维度,衡量的是“干活麻不麻利”。

平均处理时长 (AHT): 从接起到挂断,再到后续整理记录,一次服务花了多长时间。它不是越短越好,而是在保证质量前提下的效率体现。

接通率/应答率: 这是客服中心的“门面”,客户能不能顺利找到人,就看它了。

小时产能: 这是硬核指标,一个小时内能处理多少个电话或工单,直接反映了员工的熟练度和节奏感。

光跑得快没用,跑偏了、摔倒了,都是白搭。质量是客服的生命线。

客户满意度 (CSAT): 别自己觉得好,客户说好才是真的好。这是检验服务质量的“金标准”。

一次解决率 (FCR): 客户的问题能不能一次搞定?这个指标直接关系到客户体验和公司的运营成本。反复来电,谁都烦。

质检得分: 管理者不能只听员工的一面之词。通过抽查录音和工单,客观评估服务话术、流程是否规范,这是内部的“质量防火墙”。

效率和质量最终都要服务于业务目标,产出就是最终的成绩单。

日均处理量: 稳定且持续的输出能力,是团队战斗力的基石。

人均产值/转化率 (销售型客服): 如果你的客服兼具销售职能,那最终创造了多少价值、达成了多少转化,就是最直接的贡献证明。

法则一:平衡,别让员工“一头沉”

最忌讳的就是单一指标导向。

只考核接线量? 员工会抢着接简单问题,一遇到复杂情况就赶紧转走,服务质量一塌糊涂。

只考核满意度? 员工可能会为了一个“五星好评”,花大量时间去“讨好”客户,导致后续客户大量排队。

怎么破?

用“综合评分卡”的思路。建议权重:质量(50-60%) > 效率(30-40%) > 其他(10-20%)。 质量必须是压舱石,底盘稳了,才能谈加速。

法则二:够得着,跳一跳还能更高

目标定得太高,员工直接躺平;定得太低,又没有挑战性。

怎么破?

设定“三线目标”:

• 基准线: 所有人努努力都应该达到的底线。

• 目标线: 绩优员工能够实现的目标。

• 挑战线: 顶尖员工冲刺的荣誉线,匹配超额奖励。

同时,要分层设定。新员工的目标和成熟员工肯定不一样,一把尺子量所有人,既不公平也不科学。

法则三:会变通,跟着业务节奏走

业务有淡旺季,指标也得有“弹性”。双十一期间,效率指标的权重可能要临时调高;业务转型期,新品相关问题的解决准确率可能要成为重点。

怎么破?

实时看板,现场指挥: 呼叫中心的实时大屏就是“战场态势图”。接通率突然下降?平均等待时长飙升?班组长要立刻介入,是调整人力还是优化话术,现场解决。

每日复盘,小步快跑: 每天下班前花15分钟,看看数据报表。谁是今天的Top Performer?谁的数据有异常波动?把优秀经验做分享,对落后员工做一对一辅导,问题绝不带到第二天。

周会月会,深度诊断: 定期坐下来,不光看数据,更要分析数据背后的原因。为什么这个月的FCR提升了?是因为我们做了培训还是优化了流程?找到根本原因,才能固化成功经验,修复系统漏洞。

如果答案是肯定的,那你可能正在掉进一个管理陷阱:员工为了刷量,服务质量直线下降;团队看起来很忙,客户满意度却惨不忍睹。

管理者最头疼的,莫过于人效管理。指标设少了,抓不住重点;设多了,员工手忙脚乱。到底怎么搭建一套既能激发员工潜能,又能保证服务质量的指标体系?

今天,咱们就把这事儿掰开了、揉碎了,给你一套拿来就能用的客服人效管理心法。

一、告别“单腿走路”,三大支柱撑起人效大厦

1. 效率:你跑得有多快?

这是最直观的维度,衡量的是“干活麻不麻利”。

平均处理时长 (AHT): 从接起到挂断,再到后续整理记录,一次服务花了多长时间。它不是越短越好,而是在保证质量前提下的效率体现。

接通率/应答率: 这是客服中心的“门面”,客户能不能顺利找到人,就看它了。

小时产能: 这是硬核指标,一个小时内能处理多少个电话或工单,直接反映了员工的熟练度和节奏感。

在线时长利用率: 员工登录系统的时间里,有多少是真正在处理工作?这个指标能帮你揪出“摸鱼”时间。

光跑得快没用,跑偏了、摔倒了,都是白搭。质量是客服的生命线。

客户满意度 (CSAT): 别自己觉得好,客户说好才是真的好。这是检验服务质量的“金标准”。

一次解决率 (FCR): 客户的问题能不能一次搞定?这个指标直接关系到客户体验和公司的运营成本。反复来电,谁都烦。

质检得分: 管理者不能只听员工的一面之词。通过抽查录音和工单,客观评估服务话术、流程是否规范,这是内部的“质量防火墙”。

投诉率: 这是底线指标,一旦出现,就说明服务出了严重问题,必须警惕。

效率和质量最终都要服务于业务目标,产出就是最终的成绩单。

日均处理量: 稳定且持续的输出能力,是团队战斗力的基石。

人均产值/转化率 (销售型客服): 如果你的客服兼具销售职能,那最终创造了多少价值、达成了多少转化,就是最直接的贡献证明。

二、设计指标的三个“黄金法则”

法则一:平衡,别让员工“一头沉”

最忌讳的就是单一指标导向。

只考核接线量? 员工会抢着接简单问题,一遇到复杂情况就赶紧转走,服务质量一塌糊涂。

只考核满意度? 员工可能会为了一个“五星好评”,花大量时间去“讨好”客户,导致后续客户大量排队。

怎么破?

用“综合评分卡”的思路。建议权重:质量(50-60%) > 效率(30-40%) > 其他(10-20%)。 质量必须是压舱石,底盘稳了,才能谈加速。

法则二:够得着,跳一跳还能更高

目标定得太高,员工直接躺平;定得太低,又没有挑战性。

怎么破?

设定“三线目标”:

• 基准线: 所有人努努力都应该达到的底线。

• 目标线: 绩优员工能够实现的目标。

• 挑战线: 顶尖员工冲刺的荣誉线,匹配超额奖励。

同时,要分层设定。新员工的目标和成熟员工肯定不一样,一把尺子量所有人,既不公平也不科学。

法则三:会变通,跟着业务节奏走

业务有淡旺季,指标也得有“弹性”。双十一期间,效率指标的权重可能要临时调高;业务转型期,新品相关问题的解决准确率可能要成为重点。

怎么破?

定期复盘,一个季度或半年审视一次你的指标体系,它还适应现在的业务需求吗?有没有需要调整的?别让一套“古董”指标束缚了团队的发展。

三、管好数据,从“盯人”到“助人”

实时看板,现场指挥: 呼叫中心的实时大屏就是“战场态势图”。接通率突然下降?平均等待时长飙升?班组长要立刻介入,是调整人力还是优化话术,现场解决。

每日复盘,小步快跑: 每天下班前花15分钟,看看数据报表。谁是今天的Top Performer?谁的数据有异常波动?把优秀经验做分享,对落后员工做一对一辅导,问题绝不带到第二天。

周会月会,深度诊断: 定期坐下来,不光看数据,更要分析数据背后的原因。为什么这个月的FCR提升了?是因为我们做了培训还是优化了流程?找到根本原因,才能固化成功经验,修复系统漏洞。

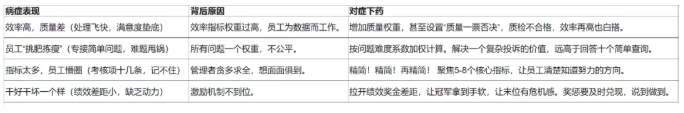

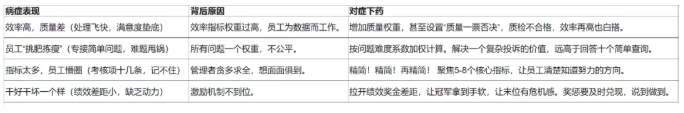

四、常见“指标病”与特效药

呼叫中心与客户关系管理专业委员会 版权所有 粤ICP备11022414号-7 电话:020-29886389

© CopyRight 2009-2013, ccm.gzoutsourcing.cn, Inc.All Rights Reserved.

广州服务外包公共服务平台:http://www.gzoutsourcing.cn/